Too long to read?

Let ChatGPT summarize this Smart Salary article for you in seconds.

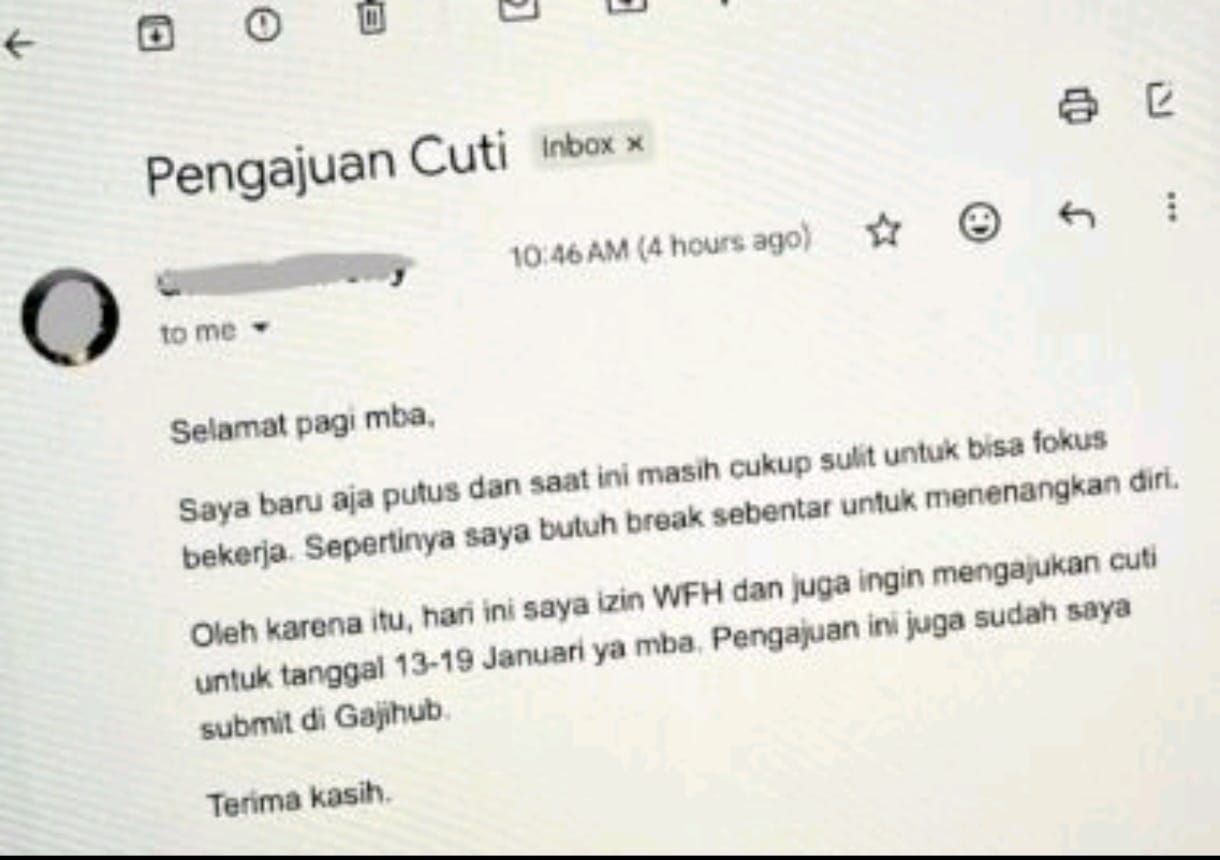

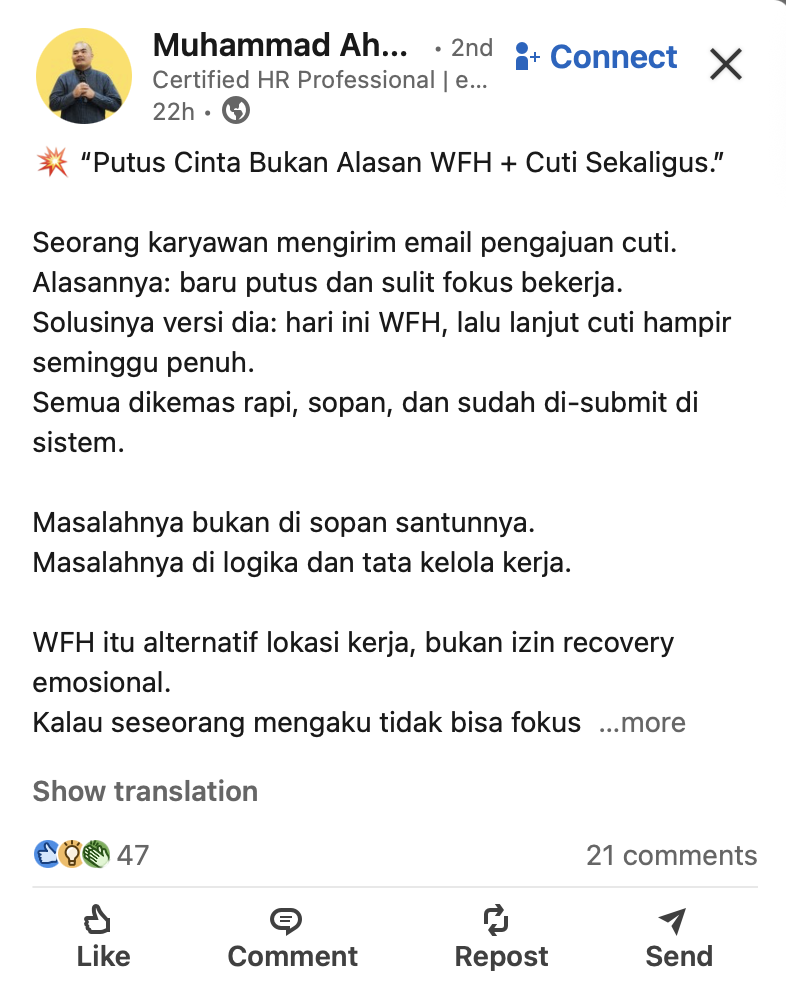

Sebuah email sederhana pengajuan cuti karena putus cinta baru-baru ini memicu perdebatan viral di LinkedIn. Seorang karyawan meminta kombinasi WFH (Work From Home) dan cuti hampir seminggu karena “baru putus dan sulit fokus bekerja.” Permintaan yang dikemas dengan sopan dan santun ini memunculkan pertanyaan krusial: di mana batas antara empati terhadap kondisi karyawan dan konsistensi sistem organisasi?

Muhammad Ahwy, seorang praktisi HR yang postingannya viral dengan ribuan interaksi, menyatakan dengan tegas: “WFH itu alternatif lokasi kerja, bukan izin recovery emosional.” Argumen ini memantik diskusi penting tentang bagaimana perusahaan seharusnya menangani permintaan cuti yang berbasis kondisi emosional sambil menjaga keadilan dan integritas sistem.

Dilema yang Familiar: Empati vs. Konsistensi Organisasi

Kasus ini bukan hanya tentang satu karyawan atau satu email. Ini adalah refleksi dari tantangan yang dihadapi hampir setiap tim HR modern: bagaimana menyeimbangkan kepedulian terhadap kesejahteraan mental karyawan dengan kebutuhan untuk menjaga sistem yang adil dan konsisten?

Penelitian menunjukkan bahwa patah hati memang berdampak nyata terhadap performa kerja. Studi terbaru mengungkapkan bahwa emotional pain mengaktifkan area otak yang sama dengan physical pain, menciptakan konsekuensi kognitif yang terukur. Karyawan yang mengalami heartbreak sering menghadapi

- Gangguan working memory yang menghambat pemikiran kompleks

- Decision fatigue karena otak sudah exhausted memproses rasa sakit emosional

- Sleep disruption yang menurunkan performa kognitif keesokan harinya

- Emotional unpredictability yang membuat performa konsisten hampir mustahil

Dampaknya terhadap produktivitas juga signifikan. Karyawan dengan poor mental health dapat mengalami 12-17 hari lost productivity per bulan, dengan tingkat penurunan produktivitas rata-rata mencapai 50%. Ini bukan sekadar “terlalu emosional” ini adalah realitas medis yang perlu diakui.

Namun, pengakuan terhadap dampak ini tidak otomatis berarti setiap permintaan WFH untuk alasan emosional harus disetujui. Di sinilah kompleksitas masalahnya.

Konteks Generasi: Mengapa Permintaan Ini Semakin Sering Muncul?

Kasus viral “cuti karena putus cinta” bukan kejadian terisolasi. Ini adalah refleksi dari pergeseran generasional dalam cara karyawan memandang hubungan antara kesehatan mental pekerja dan perusahaan Indonesia perlu memahami dinamika ini.

Generasi Z dan Mental Health Awareness

Data dari Indonesia Millennial and Gen Z Report 2025 menunjukkan bahwa Generasi Z (lahir 1997-2012) memiliki pendekatan yang sangat berbeda terhadap kesehatan mental di tempat kerja

- 48% Gen Z Indonesia fully mendukung shifting gender roles dan work-life balance yang lebih seimbang

- 91% Gen Z mengalami mental health challenges di tempat kerja, dengan tingkat burnout tertinggi dibanding generasi lain

- 92% Gen Z ingin bisa membicarakan mental wellness di tempat kerja angka tertinggi dibanding generasi sebelumnya

Mereka adalah generasi pertama yang grew up with normalized mental health conversations. Bukan berarti mereka lebih lemah—mereka hanya lebih terbuka untuk membicarakan struggle yang generasi sebelumnya pendam sendiri.

Perbandingan Keterbukaan Mental Health antar Generasi di Tempat Kerja

Studi tentang Gen Z di Indonesia menemukan bahwa mereka sangat menghargai fleksibilitas, work-life balance, dan pekerjaan yang bermakna. Mereka juga lebih skeptis terhadap hierarki tradisional dan menginginkan komunikasi yang transparan, expectations yang langsung berkaitan dengan bagaimana mereka approach permintaan cuti.

Bukan Soal “Generasi yang Lemah”

Penting untuk memahami: ini bukan tentang Gen Z yang “terlalu sensitif” atau “tidak tahan banting.” Research menunjukkan bahwa Gen Z menghadapi tekanan yang lebih kompleks dan berbeda dari generasi sebelumnya

- Krisis ekonomi dan cost of living yang meningkat drastis

- Job insecurity akibat otomasi dan AI yang mengancam banyak profesi

- Mental health stigma yang masih kuat di Indonesia, meskipun awareness meningkat

- Social media pressure yang constant dan overwhelming, mereka tidak pernah “disconnect” dari ekspektasi

Riset tentang pekerja muda Indonesia menunjukkan bahwa mereka menghadapi vulnerability yang unik, terutama pasca-pandemi. Data menunjukkan 52% karyawan Indonesia mengalami kelelahan kerja kronis, dengan Gen Z menjadi kelompok paling rentan.

Indonesia Millennial and Gen Z Report 2025 menegaskan: “Gen Z is not weaker, they’re navigating a more complex reality while being more honest about their struggles.”

Mengapa Ini Penting untuk HR?

ini bukan sekadar trend yang akan berlalu. By 2030, Gen Z akan menjadi 30% dari workforce global dan di Indonesia, persentasenya bahkan lebih tinggi mengingat demografi muda negara kita.

Perusahaan yang tidak beradaptasi akan menghadapi konsekuensi nyata:

- High turnover: 65% Gen Z meninggalkan pekerjaan mereka dalam 12 bulan pertama jika ekspektasi tidak terpenuhi

- Talent shortage: 61% akan strongly prioritaskan perusahaan dengan mental health benefits yang baik

- Reputasi damage: Gen Z sangat vocal di social media tentang toxic workplaces, satu pengalaman negatif bisa menjadi viral dan merusak employer branding

Namun, solusinya bukan simply memberikan WFH untuk setiap emotional crisis. Solusinya adalah menciptakan sistem yang mengakomodasi kebutuhan mental health dengan cara yang terstruktur, fair, dan sustainable. Bukan ad-hoc exceptions yang menciptakan precedent berbahaya.

Inti dari perdebatan viral ini adalah perbedaan fundamental antara WFH dan cuti, perbedaan yang sering diabaikan baik oleh karyawan maupun manajemen.

- Work From Home (WFH) adalah fleksibilitas lokasi kerja. Ini berarti karyawan tetap bekerja, tetap produktif, tetap menjalankan tanggung jawabnya, hanya dari tempat yang berbeda. WFH dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan operasional, bukan recovery emosional.

- Cuti (Leave), di sisi lain, adalah waktu untuk tidak bekerja. Ini adalah periode yang dialokasikan untuk pemulihan, istirahat, atau menangani urusan personal tanpa ekspektasi produktivitas.

Ketika seorang karyawan mengakui “sulit fokus untuk bekerja,” maka statusnya secara objektif adalah tidak bekerja, bukan “bekerja dari rumah.” Ini bukan soal semantik, melainkan soal integritas sistem.

Mengapa Kombinasi WFH + Cuti Bermasalah?

Mengizinkan “WFH hari ini, lanjut cuti seminggu” untuk alasan emosional menciptakan beberapa masalah sistemik:

1. Ketidakadilan terhadap tim lain

Ketika satu karyawan mendapat perlakuan khusus berbasis empati personal, bagaimana dengan karyawan lain yang juga menghadapi kesulitan tetapi tetap masuk kerja? Penelitian menunjukkan bahwa persepsi fairness adalah faktor kunci dalam kepuasan dan retensi karyawan.

2. Erosi sistem approval

Jika alasan personal secara otomatis mengubah aturan kerja, maka sistem bukan lagi sistem, melainkan negosiasi emosional yang inconsistent. Dalam jangka panjang, ini menciptakan uncertainty dan anxiety yang lebih besar bagi semua karyawan.

3. Precedent yang berbahaya

Setiap keputusan berbasis kasus khusus menciptakan ekspektasi untuk kasus serupa di masa depan. Tanpa guideline yang jelas, HR akan terjebak dalam endless negotiation tentang “seberapa berat suatu masalah personal harus, untuk bisa dapat WFH?”

4. Abuse of flexibility

Fleksibilitas WFH adalah privilege yang perlu dijaga. Data tahun 2026 menunjukkan 87% pekerja melaporkan manfaat dari flexible work location, dan 40% akan mencari pekerjaan lain jika fleksibilitas dicabut. Namun, abuse terhadap fleksibilitas ini justru dapat membahayakan privilege tersebut untuk semua orang.

Bukan Berarti Tanpa Empati: Bagaimana Seharusnya?

Menolak WFH untuk alasan emosional bukan berarti tidak berempati. Justru, organisasi yang sehat adalah yang membedakan antara empathy dan excessive leniency

Opsi yang Lebih Tepat dan Adil

Untuk karyawan yang mengalami emotional distress seperti heartbreak, ada beberapa jalur yang lebih appropriate:

1. Cuti Tahunan (Annual Leave)

Gunakan alokasi cuti tahunan yang memang menjadi hak karyawan. Ini fair, tercatat dalam sistem, dan tidak menciptakan precedent yang membingungkan. Cuti tahunan ada justru untuk kebutuhan seperti ini, recovery personal.

2. Unpaid Leave

Jika cuti tahunan sudah habis tetapi karyawan benar-benar membutuhkan waktu untuk recovery, unpaid leave adalah opsi yang tetap menjaga integritas sistem. Ini menunjukkan bahwa perusahaan acknowledge kebutuhan karyawan sambil tetap fair terhadap yang lain.

3. Mental Health Day

Beberapa perusahaan progresif di Indonesia, seperti Danone Indonesia dengan program “Rehat Recharge”. Mulai menyediakan mental health days sebagai bagian dari benefit package. Ini memberikan legitimasi pada kebutuhan mental health tanpa mengaburkan definisi WFH.

4. Flexible Working Hours

Jika karyawan masih bisa bekerja tetapi membutuhkan penyesuaian jadwal (misalnya mulai lebih siang atau bekerja dengan ritme berbeda), flexible hours bisa menjadi kompromi yang lebih sesuai daripada WFH penuh.

5. Short-term Accommodation

Untuk kondisi yang lebih serius, perusahaan dapat mempertimbangkan temporary accommodation seperti reduced workload, reassignment of tasks, atau phased return.

Mengapa Struktur Ini Penting?

Program mental health support yang terstruktur terbukti dapat meningkatkan produktivitas karyawan sebesar 15-25%. Namun, support yang efektif bukan berarti mengaburkan boundary antara work dan non-work time.

81% karyawan kini mempertimbangkan bagaimana perusahaan mendukung mental health ketika mencari pekerjaan. Perusahaan yang berhasil adalah yang menyediakan support sistematis, bukan yang membuat keputusan ad-hoc berbasis emotional appeal.

Peran Sistem Approval yang Transparan dan Otomatis

Di sinilah teknologi HR modern seperti Smart Salary menjadi game-changer. Ketika kebijakan cuti dan WFH dikelola melalui sistem yang transparan dan otomatis, banyak konflik bisa dihindari sejak awal.

Bagaimana Sistem Leave Management Modern Menyelesaikan Dilema Ini?

1. Clarity Through Automation

Sistem otomatis seperti Smart Salary mendefinisikan dengan jelas jenis-jenis leave yang tersedia, eligibility criteria, dan approval workflow. Karyawan tahu sejak awal opsi apa yang mereka punya, tanpa harus “negosiasi emosional.”

Ketika seorang karyawan membuka sistem untuk apply cuti, mereka langsung melihat:

- Berapa sisa cuti tahunan mereka

- Apakah mereka eligible untuk unpaid leave

- Berapa lama approval process akan berlangsung

- Siapa saja yang perlu approve request mereka

Transparency ini mengurangi frustration dan mencegah unrealistic expectations.

2. Consistent Policy Enforcement

Automated workflows memastikan bahwa aturan yang sama diterapkan untuk semua orang. Tidak ada favoritism, tidak ada bias, hanya kriteria yang objektif dan consistent.

Ini sangat penting untuk generasi muda yang seperti dijelaskan sebelumnya sangat sensitif terhadap fairness dan transparency. Gen Z akan lebih menerima rejection jika mereka bisa melihat bahwa sistem berlaku sama untuk semua orang.

Ini sangat penting untuk generasi muda yang, seperti dijelaskan sebelumnya, sangat sensitif terhadap fairness dan transparency. Gen Z akan lebih menerima rejection jika mereka bisa melihat bahwa sistem berlaku sama untuk semua orang.

3. Transparent Approval Process

Dengan sistem seperti Smart Salary, karyawan dapat:

- Melihat status approval mereka secara real-time

- Memahami kriteria keputusan yang dibuat

- Mengakses policy dan guidelines kapan saja

- Melihat historical data leave mereka sendiri

Transparansi ini mengurangi anxiety dan meningkatkan trust. Karyawan tidak perlu bertanya-tanya atau merasa diperlakukan tidak adil

4. Faster Decision Making

Approval otomatis dapat mempercepat proses hingga 80%, mengurangi bottleneck, dan memberikan respons yang lebih cepat kepada karyawan yang membutuhkan.

Ini penting: ketika seseorang sedang emotional distress, waiting days untuk approval decision justru memperburuk kondisi mereka. Sistem yang cepat adalah bentuk empati yang efektif.

5. Data-Driven Insights

Sistem terintegrasi memberikan HR visibility terhadap leave patterns, memungkinkan mereka untuk:

- Mengidentifikasi trend (misalnya, apakah ada spike dalam mental health-related leave?)

- Mengoptimasi staffing models

- Membuat keputusan berbasis data, bukan asumsi

- Proaktif mengantisipasi kebutuhan mental health support

Smart Salary: Solusi Leave Management untuk Indonesia

Smart Salary dirancang khusus untuk menangani kompleksitas HR di Indonesia, termasuk:

- Integrasi dengan BPJS dan PPh 21: Memastikan compliance dengan regulasi lokal, semua perhitungan cuti otomatis terintegrasi dengan payroll dan tax calculations.

- Kalender Cuti Bersama: Otomatis sync dengan 8 hari cuti bersama dan 17 hari libur nasional tahun 2026, karyawan tidak perlu manual request, sistem sudah tahu.

- Multi-level Approval Workflows: Mendukung approval hierarkis sesuai struktur organisasi—dari supervisor langsung hingga HR manager, semua configurable.

- Employee Self-Service: Karyawan dapat submit, track, dan manage leave request sendiri tanpa harus email HR berkali-kali. Ini sangat appealing untuk Gen Z yang expect digital, efficient processes.

- Mobile Accessibility: Request dan approval bisa dilakukan dari mana saja, kapan saja, sesuai dengan workplace flexibility yang diinginkan workforce modern.

- Audit Trail: Setiap keputusan tercatat dengan jelas untuk accountability dan compliance, melindungi baik perusahaan maupun karyawan dari potential disputes.

Best Practices untuk HR: Menyeimbangkan Empati dan Disiplin Organisasi

Perdebatan viral tentang “WFH karena putus cinta” sebenarnya mengajarkan kita beberapa lessons penting tentang bagaimana HR seharusnya beroperasi di era modern.

1. Develop Clear Mental Health Policies

Jangan tunggu sampai ada kasus seperti ini untuk baru membuat policy. Perusahaan perlu proaktif mengembangkan mental health workplace policy yang mencakup:

- Definisi jelas tentang kapan mental health leave appropriate

- Prosedur untuk requesting mental health support

- Resources yang tersedia (EAP, counseling, etc.)

- Non-discriminatory practices terhadap karyawan dengan mental health conditions

- Clear boundaries antara WFH dan recovery leave

2. Separate WFH Policy from Leave Policy

Pastikan ada separation yang jelas antara:

- WFH Policy: Siapa yang eligible, dalam kondisi apa, dengan ekspektasi produktivitas seperti apa, bagaimana performance diukur

- Leave Policy: Jenis-jenis cuti (annual, sick, unpaid, mental health, dll.), alokasi, prosedur pengajuan, approval criteria

Dokumentasikan kedua policy ini dengan jelas dan komunikasikan kepada seluruh karyawan, terutama karyawan baru yang mungkin belum familiar dengan company norms.

3. Train Managers on Empathetic Enforcement

Manager sering kali adalah first point of contact untuk employee yang struggling. Training tentang temperance in HR, kemampuan untuk tetap calm, fair, dan compassionate sambil menegakkan policy, sangat krusial.

Manager perlu dibekali dengan skills untuk:

- Mendengarkan dengan empati tanpa immediately making exceptions

- Mengarahkan karyawan ke resources yang tepat (HR, EAP, counseling)

- Menerapkan policy secara consistent sambil tetap treating people with dignity

- Membedakan antara situasi yang membutuhkan accommodation vs. yang seharusnya follow standard procedure

4. Leverage Technology for Fairness

Gunakan sistem HR yang memastikan transparency, consistency, dan efficiency. Automated approval workflows bukan tentang “replacing human touch,” tetapi tentang ensuring fair treatment untuk semua orang.

Technology seperti Smart Salary memungkinkan HR untuk:

- Spend less time pada administrative tasks

- Spend more time pada strategic initiatives seperti employee wellbeing programs

- Make data-driven decisions tentang workforce planning

- Ensure consistent policy application across all departments

5. Regular Policy Review

Policy yang dibuat tahun lalu mungkin tidak relevan dengan kebutuhan tahun ini, apalagi dengan pergeseran generasional yang cepat. Lakukan regular review untuk memastikan policy tetap:

- Aligned dengan employee expectations (terutama Gen Z expectations)

- Compliant dengan labor regulations terbaru

- Effective dalam supporting organizational goals

- Responsive terhadap emerging mental health needs

Lesson yang Lebih Besar: Ketika Sistem Melindungi Semua Orang

Kasus viral “WFH + cuti karena putus cinta” ini sebenarnya bukan tentang satu karyawan atau satu keputusan. Ini tentang prinsip yang lebih fundamental: sistem yang baik melindungi semua orang, termasuk karyawan yang sedang struggling.

Ketika HR membuat exception berbasis emotional appeal, mereka mungkin merasa sedang “menolong.” Tetapi dalam jangka panjang, absence of system justru merugikan karyawan itu sendiri:

- Menciptakan unpredictability yang meningkatkan anxiety, karyawan tidak tahu apakah request mereka akan disetujui atau tidak

- Membuka peluang untuk bias dan favoritism, manager yang “baik” versus yang “strict”

- Mengurangi trust terhadap organisasi, “why was their request approved but not mine?”

- Membuat karyawan lain merasa diperlakukan tidak adil, merusak team morale

Sebaliknya, sistem yang clear, fair, dan consistently enforced memberikan:

- Psychological safety: Karyawan tahu mereka akan diperlakukan dengan adil, regardless of who their manager is

- Clarity: Tidak ada grey area atau confusion tentang hak dan kewajiban mereka

- Dignity: Treatment berbasis sistem professional, bukan charity atau pity

- Protection: Terhadap arbitrary decisions dari individual managers

Dan yang paling penting: sistem yang baik tidak bertentangan dengan empati. Justru, sistem yang baik adalah expression dari empati organisasional, kepedulian yang terstruktur, sustainable, dan adil untuk semua.

Kesimpulan: Dari Viral Post ke Actionable Wisdom

Post viral tentang pengajuan cuti karena putus cinta mengingatkan kita bahwa HR walks a line most people never notice. Ketika mengikuti policy, HR dianggap heartless. Ketika menunjukkan empati, HR dianggap unprofessional. Ini adalah realitas pekerjaan HR yang membutuhkan keseimbangan konstan.

Namun, keseimbangan ini bukan sesuatu yang impossible. Dengan kombinasi yang tepat dari:

- Clear policies yang mendefinisikan boundaries antara WFH dan leave

- Structured mental health support yang legitimate dan accessible untuk semua karyawan

- Transparent approval systems yang ensure fairness across generations

- Technology yang automate consistency tanpa menghilangkan human touch

- Generational awareness yang acknowledge shifting expectations tanpa abandon organizational integrity

Perusahaan dapat menciptakan environment di mana karyawan, baik Baby Boomers, Gen X, Millennials, maupun Gen Z, merasa supported dan sistem tetap terjaga integritasnya.

Smart Salary hadir untuk membantu perusahaan Indonesia mencapai keseimbangan ini. Dengan automated leave management, transparent approval workflows, dan full compliance dengan regulasi lokal, Smart Salary memastikan bahwa setiap karyawan, baik yang sedang heartbroken maupun tidak—diperlakukan dengan adil, konsisten, dan penuh empati.

Karena pada akhirnya, sistem yang baik bukan tentang menolak empati. Sistem yang baik adalah tentang memastikan empati itu diberikan secara adil kepada semua orang, dari generasi manapun mereka berasal.

Ingin tahu bagaimana Smart Salary dapat membantu perusahaan Anda mengelola leave approval dengan lebih efisien, transparan, dan fair untuk workforce multi-generasi? Hubungi kami untuk demo atau kunjungi smartsalarypro.com untuk informasi lebih lanjut